名和秀雄 先生 を偲んで

2025.10.05

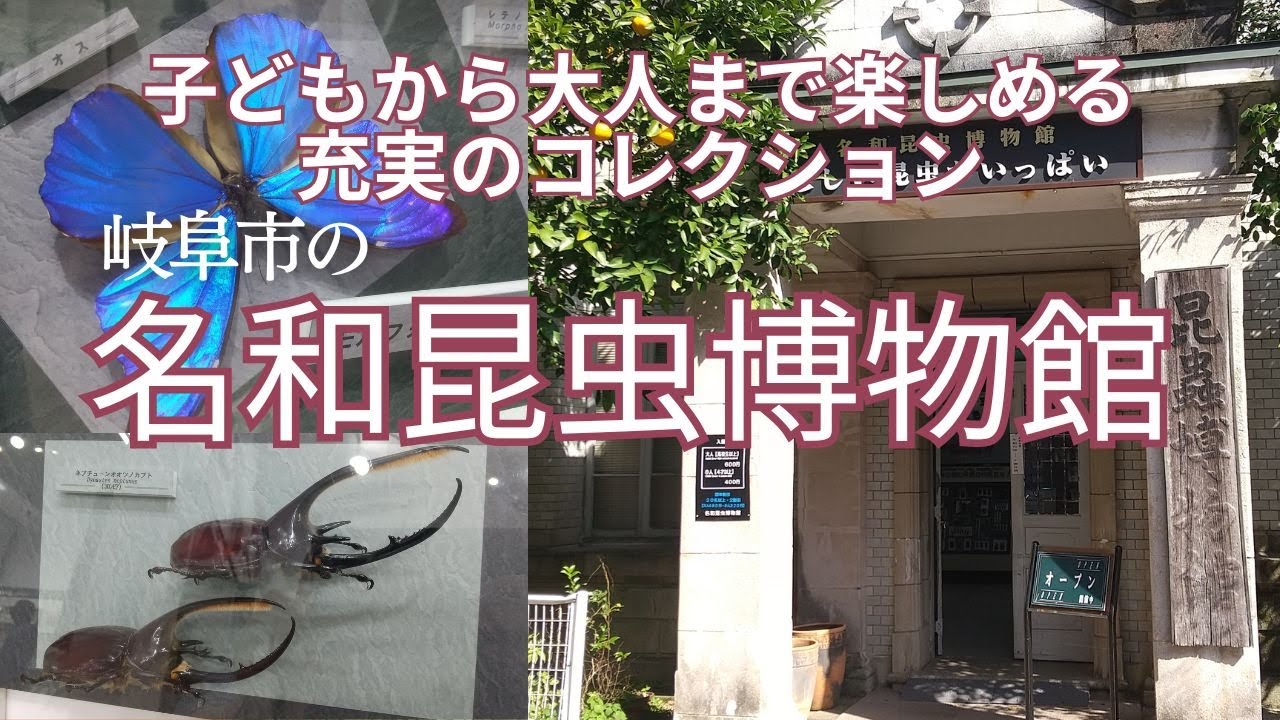

私の恩師で岐阜城のふもとにある名和昆虫博物館元館長「名和秀雄 先生 - 故人」が平成7年に執筆された「虫のいい噺」という著書があります。様々な昆虫について丁寧に説明された本です。ご本人が大の「落語好き」だった為、この様なタイトルを付けたのだと思います。

先生は当時東海ラジオにもよくDJ出演(ミッドナイト東海3年程)され、実際に私は保育の学校で授業を受けていました。とても面白いのですが、結構短気で学生はいつもどやされていました。きっと今だとパワハラで訴えられるはずです。

しかしとてもやさしい一面もあり、学校職員となり三重県の菰野町から車で自宅まで送った際、大垣駅のロータリーに停車すると、「ちょっとまっとけ!」と言って車を降りられました。その後自宅で降ろすと、また「ちょっとまっとけ!」、怒鳴られるのではと怖かったですが、戻られた先生は、「これを学生にも食べさせて(キャンプ場のアルバイト学生)」といって、氷でびしょ濡れの新聞紙を渡されました。中身は大垣名産「水まんじゅう」。少しでも冷えておいしいようにとの心遣いだったのです。夏真っ盛りの時期、氷の冷たさが心に染み渡りました。

横道にそれましたが、やはり「生命」について極めた方は、人間に対してもとても奥深いまなざしをお持ちだと思います。表に出てくるカタチ(本や講義)は、何かしら意図を持った表現になっています。名和先生は【「おもしろいな」「すごいな」っていうのを我々が感じて子孫に伝えていくそれが自然を守る唯一の道】という言葉を残しています(NHKアーカイブス 人物)。

保育士は「バッタに触れる、見る」チャンスを用意しています。子どもたちだけでは近くで感じることが出来ない感動、驚きを味わってほしいからです。自分の指先で感じたバッタの感触(硬さ、軟らかさ)、目で見た大きさ、形、色つやをきっと忘れないはずです。自分たち人間以外の「生命」は、様々が異なりとても新鮮で探究心をくすぐられる存在のはずです。

本物(自然、音楽、人)に出会った子はその感動を分かち合う大人の姿、表現から多くを学びます。そしてなによりも「こんな面白いことがなくなってしまうのは考えられない!」と自然を大切にする心が育っていきます。

地球の生き物が人間生活の悪影響で衰退していく昨今、「自然を残したい!」と考える子どもたちを育てていくことが、結局は人間にとって大切な生きる環境(生き物の持ちつ持たれつの世界-ハチの受粉、食物連鎖、生き物の好循環・・・等々)を残し、人間が他の生き物と共生できる世界を維持していくことにつながると考えます。

子ども時代という未熟さのなかで、様々な経験をえて感覚を磨くことは、考えるための土台、足がかりを作っていきます。大人になった時に自分で物事を考え、失敗しても立ち直り何度でも挑んでいく強い心があれば、どんな人や物に出会ったとしても、果敢に立ち向かう人間として伸びていくことが出来るようになると信じます。

カテゴリ:教育

RSS 2.0

RSS 2.0