泉人まつり2023×にこにこママフェスタ

2023.05.29

おはようございます。昨日「泉人」にて「泉人まつり2023×にこにこママフェスティバル」が開催されました。本園からも園長含め3名の職員が参加し、多数の卒園された皆様、来場者ご家族と「うちわ工作」を楽しみました。用意した50枚はすべてお持ち帰りいただき、本園の保育内容広報もさせていただきました。

保育園も幼稚園同様まもなく選ばれる時代へと変わっていくと思います。これから乳幼児施設へ通うことを検討される保護者の皆様も、ぜひ「お子様の発達年齢に沿った養護、教育内容」を正しくご理解いただきました上の選択を、お願いしたいと考えております。6歳までは心と体の発達の土台を作り上げる大切な時期です。安全は第一に優先されるべきことですが、それだけでは「子どもの成長に寄与している」とは言えません。ご相談などありましたらお気軽にお尋ね(お訪ね)ください。

なお、園庭開放も6・7・9・10・11・12の各月第三週火曜日と水曜日(午前9時30分~11時)に行っております。詳細はお電話でお答えしております。ご参加をお待ちしています。

カテゴリ:地域の皆様へ!

植物のオリンピック!

2021.07.24

おはようございます。今日は保育園の自然環境についてお知らせいたします。本園は平成29年4月に運営をスタートしましたが、開園当初は草木が1本もなくとてもさみしい園庭でした。5年を経過し、毎年植樹することで徐々に様々な野に咲く草花、ダンゴムシ、ミミズ、カエル、蝶、ゴマダラカミキリ、トンボ等、たくさんの生き物が通う自然環境豊かな園庭になってきました。まさに生き物のオリンピックがこの夏も展開されています!子どもたちはとても興味深くかかわり、生き物から様々を学んでいます。以前見学させていただいた加藤建設(蟹江町内)環境課3人の社員様に来園いただき園庭環境を見てもらいました。様々なご意見をいただきとても参考になりました。また、旧東部水源も敷地内を通っているため、その水源の活用についても相談に乗ってもらいました。水質は問題ですが、可能であれば小さな田んぼを作り、泥遊びやさらに生物を呼び込める環境を作り出し、地域の皆様が関わったり、利用できる場所にしたいという夢も持っています。私たち保育園職員だけでは本当の意味での地域貢献ではないと思います。水の町である蟹江町の皆様が、安心して水がもたらす自然に触れ合い、作り、遊び、学び、憩う一角を目指していきたいです。皆様と一緒に作り上げていけたら嬉しく思います。住む場所は自分たちで作り出してこそ、心の中の故郷となっていくはずです。私は名古屋市守山区に住んでいますが、ここ蟹江町を私自身の心の故郷にしていきたいと考えています。今後も暖かくお見守りください。そして、いつの日かご一緒できることを楽しみにしています。現在の園庭の自然環境の写真を掲載します。どうぞご覧ください。

クヌギ

カヤツリソウ

風船カズラ

ラズベリー

レンギョウ

イチジク

びっくりグミ

モクレン

クヌギの新葉

きんもくせいの新葉

シロツメクサ

クリ

畑

キュウリ

朝顔

クマゼミ抜け殻

クヌギ

カヤツリソウ

風船カズラ

ラズベリー

レンギョウ

イチジク

びっくりグミ

モクレン

クヌギの新葉

きんもくせいの新葉

シロツメクサ

クリ

畑

キュウリ

朝顔

クマゼミ抜け殻

カテゴリ:地域の皆様へ!

ガーデンコミュニケーション

2021.06.28

おはようございます。ラジオを聴いていたらガーデンコミュニケーションコーディネーターという仕事をされている木村智子さんの話が放送されていました。詳細をネットで検索するとたどり着けます。是非試してみてください。現代社会は多世代の交流はもちろん、同世代の交流すら希薄になりつつあります。昔の様に大家族や地域のコミュニケーションが協力し合えるような環境があれば起きない問題が、今はたくさん生じています。孤独死、育児不安、児童や高齢者への虐待等々、人間同士のコミュニケーションが原因と考えられる問題がとても多いです。子育てにおいて居住する地域に悩みを相談したり、愚痴をこぼしたり、いたわりあったりする環境がないと親は安心して子どもを育てられず、気に掛け合える環境がないと、世の中に貢献されてきた方は生きてきた知恵を発揮できません。コミュニケーションガーデンは、そんな問題を大上段に振りかざし、高い位置から改善しようとするものではなく、花や野菜を植え収穫し、お茶でも飲みながら皆で語らう機会を作る場所のようです。話をするのが面倒で気を遣うのであれば、植えるだけでも良い。この気軽さが長続きの秘訣であると思います。どんな世代も健康な時にどんな環境で過ごすかが最も大切なことだと思います。世の中はどんどん便利になっていきますが、便利さの中で交流がなくなる事こそ最も恐れなければならないです。監視社会という観点ではなく、倫理や道徳に反することも含め戒めあえるコミュニテーこそ必要です。江戸時代頃までは「村八分」という掟がありました。共同体のルールを逸脱した者に課せられる罰則です。しかしこの掟でさえ、最低限火事と病気(疫病)の時だけは、助け合いの範囲になっていました。仲間に影響があることは、しっかり管理するコミュニティーだったのです。人間が作り出した便利さがコミュニティーを破壊していくのであれば、作り直す目線を考えていかなければならないでしょう。

カテゴリ:地域の皆様へ!

大切な生き物体験!

2021.06.24

蟹江町には水を好む野生の生き物がたくさん生息しています。川を住処とする魚、亀、蛙。それらを狙う蛇。田んぼには鷺類等比較的大型の鳥類が小魚を狙っています。このことについては、古くからこの土地に住んでいらっしゃる皆様の方が詳しいですね!警戒心が強く、中々間近で触れ合うことはできませんが、都会で見られない姿はとても興味深いです。私の幼少期は西枇杷島の下町、守山区の大森で過ごしました。記憶をたどると小学校3年生までいた枇杷島の方が心に強く残っています。近くに生き物がいないため、自転車で学校の決まりを破り、下小田井という場所まで友だちと虫採りに行きました。覚えているのは上級生がとりもち(松脂)を竹の先に付着させ、高い木の上のセミをとっていた情景、田んぼのあぜ道に足を下ろしたら亀の甲羅の上だったことに気付き驚いたこと、田んぼに入りカエルの卵をとり、お百姓さんに叱られた想い出。大量にとったゼラチン状の卵を家に持ち込んだら腐って母親に廃棄を命じられたこと。どれも私の中の愉快な思い出です。学童期後半に鳥が飼いたくなって、昭和区のおじいさんがジュウシマツの鳥かごを自転車の後部に積んで守山まで持ってきてくれました。私はとても喜んで世話をしました。セキセイインコも飼い繁殖していきました。たくさん孵る雛の中で、足が不自由な雛がいました。コトリ屋さんで薬をもらい、左手にコトリを仰向けに掴み、水に薄めた薬をスポイトで与えていたら、窒息させてしまったのです。私はあわてて飲ますのを止めましたが、小さな雛は私の手の中で静かに目を閉じ死んでしまいました。子どもなりにとても悲しく自分が手を下したことに罪悪感を持ったことを覚えています。思えばザリガニや蛙、蟻などの小動物の命をいとも簡単に奪っていたことと重なりました。生き物と共に過ごした楽しい思い出や悲しい記憶、そんな体験を繰り返し命をとらえ成長してきたのだと感じます。どうぞ、生き物がいる環境、お祭りが残る地域、そんな蟹江町が若く新しい家族にとって、いつまでもふるさとであってほしいと願います。豊かな環境と地域の人々の暖かい心が、保護者の生活と子どもたちの育ちを支えていきます。これからもよろしくお願いします!

カテゴリ:地域の皆様へ!

素晴らしきビオトープ!

2021.06.16

おはようございます。日頃は保育園活動にご理解をいただきましてありがとうございます。本日は蟹江町内にあります、素敵なビオトープについてご紹介させていただきます。そもそもなぜ私がビオトープに興味があるかといいますと、子どもの生きる環境に自然は欠くべからざる存在であると考えるからです。人間も多くの生き物同様自然の一部です。現代社会ではこのことを科学的見地からようやく解き明かすべく入口に立ったといえます。しかし、4,000年前の中国では「老子」がすでに「水の如く生きよ」と人の生きる姿勢までをも伝えています。人間は一人の短い人生の中でも過ちを繰り返します。人が作った社会も同様です。現在に至るまでそして今も日本を含む世界のあちこちで「争う」ことで人の生命に限らず多くの異種の命までをも絶滅に追い込んでいます。そろそろ、その罪に気づくべき時です。難しい話はこれくらいにしておきます。さて、私は園庭にも多くの生き物の環境を作ろうと画策しております。そんな情報をHPで探していたところ、㈱加藤建設様の生物多様性のページに行きつきました。「自然環境にやさしい建築、工事を目指す」を会社の理念として掲げておられます。早速コンタクトを取り自然環境課の2名の方にお話を伺い、ビオトープを見学させていただくことができました。以後は写真をもとに説明をしていきたいと思います。社に自然環境課があることも驚きですが、ご案内いただきました方の考えも素晴らしく感動いたしました。

佐屋川から浄化槽を通し引いた水で小川を構築

小川はやがて大きな池にたどりつく

池にはトンボ、タニシ等様々な生き物が共生している。

もちろん昆虫ばかりではなく多種類の自然あるいは植栽された植物が繁茂する

自然のままにしておくと、うっそうとした草むらに変化していく、草刈りなど定期的な手入れも必要である。そのバランスをとって誕生した世界が里山といわれる人と自然がバランスを持ち生きていく世界である。

一本一本に印をつけ成長を見守っている。写真は竹でしたでしょうか?

ある程度の強さを持つに至った樹木(クスノキ、エノキ)を植えると、様々な鳥や昆虫がやってくる。また、種子を媒介し新たな幼木が出現する。

何もなかった地面が時間をかけモノ言わず発展していく。

写真はクワとエノキの幼木?と教えていただいた。しっかり赤いひもで目印されている。クワもエノキも生き物が集まる生命に欠かせない樹木である。

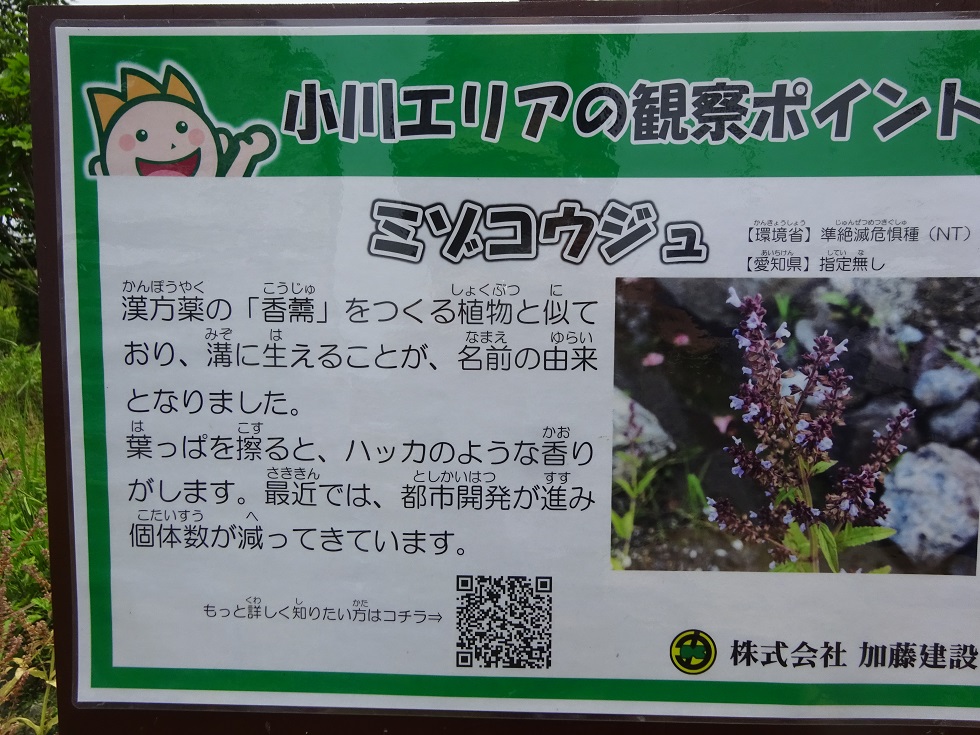

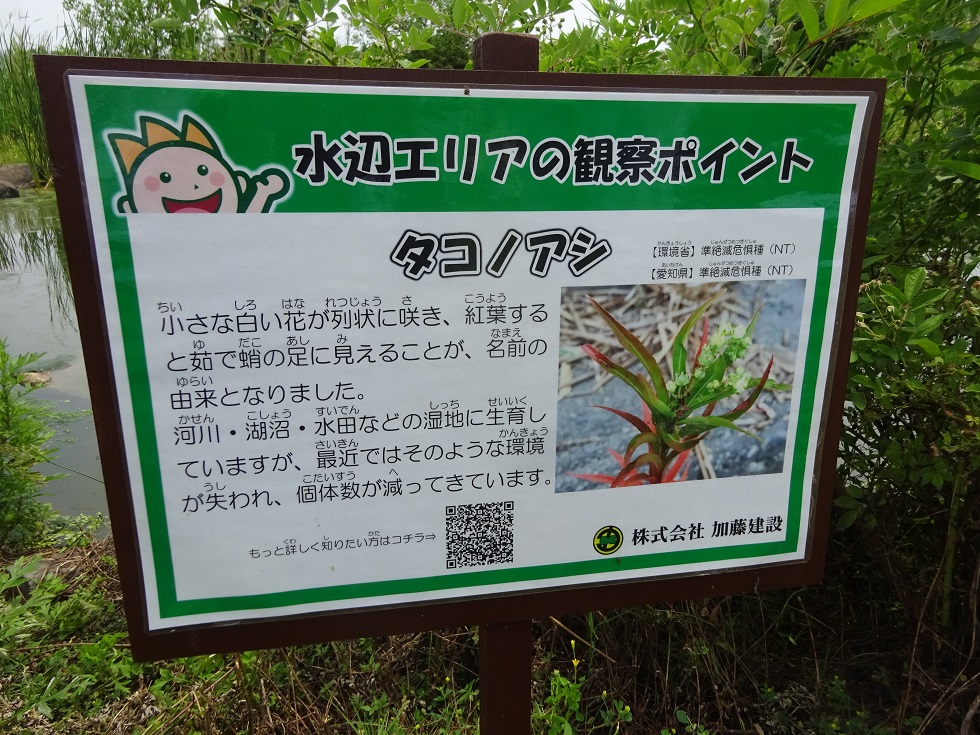

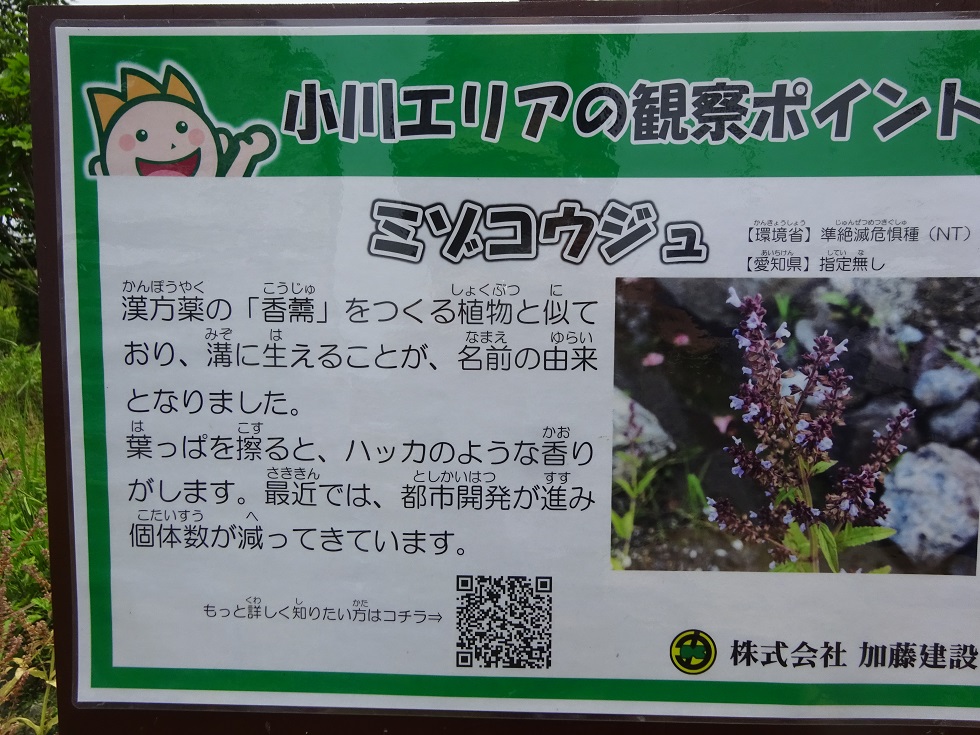

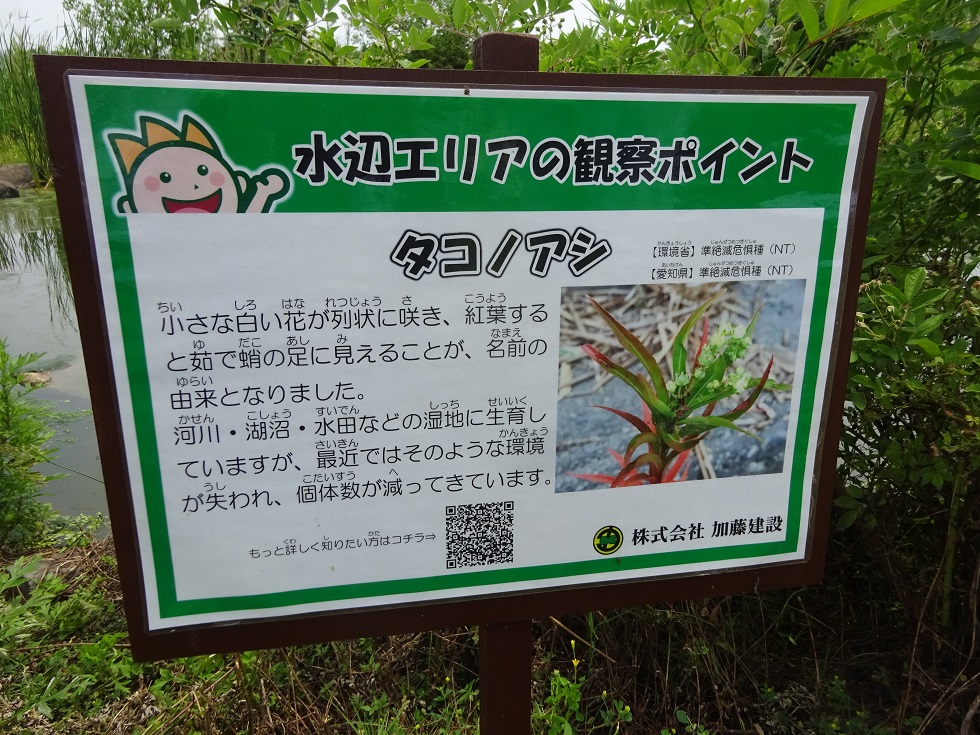

誰にでもわかりやすくするため立派な表示板を設置されている。

草木はさらに難しいが、これなら興味を持って読むことができる。

これらの1本1本を御二方は「この子」と表現された。深い愛着を感じ感動でした。( ;∀;)丁寧かつ分かりやすいご説明を心から感謝いたします。このビオトープは近い将来一般の皆様にも公開を予定されているとのこと。多くの町民の皆様に見て感じていただけるよう願っております!また、本園もぜひ視察していただき蟹江町の自然環境作り、環境を通じた人と人との繋がりつくりにも力を貸していただけるようにお願いできれば幸甚に存します。

佐屋川から浄化槽を通し引いた水で小川を構築

小川はやがて大きな池にたどりつく

池にはトンボ、タニシ等様々な生き物が共生している。

もちろん昆虫ばかりではなく多種類の自然あるいは植栽された植物が繁茂する

自然のままにしておくと、うっそうとした草むらに変化していく、草刈りなど定期的な手入れも必要である。そのバランスをとって誕生した世界が里山といわれる人と自然がバランスを持ち生きていく世界である。

一本一本に印をつけ成長を見守っている。写真は竹でしたでしょうか?

ある程度の強さを持つに至った樹木(クスノキ、エノキ)を植えると、様々な鳥や昆虫がやってくる。また、種子を媒介し新たな幼木が出現する。

何もなかった地面が時間をかけモノ言わず発展していく。

写真はクワとエノキの幼木?と教えていただいた。しっかり赤いひもで目印されている。クワもエノキも生き物が集まる生命に欠かせない樹木である。

誰にでもわかりやすくするため立派な表示板を設置されている。

草木はさらに難しいが、これなら興味を持って読むことができる。

これらの1本1本を御二方は「この子」と表現された。深い愛着を感じ感動でした。( ;∀;)丁寧かつ分かりやすいご説明を心から感謝いたします。このビオトープは近い将来一般の皆様にも公開を予定されているとのこと。多くの町民の皆様に見て感じていただけるよう願っております!また、本園もぜひ視察していただき蟹江町の自然環境作り、環境を通じた人と人との繋がりつくりにも力を貸していただけるようにお願いできれば幸甚に存します。

カテゴリ:地域の皆様へ!

RSS 2.0

RSS 2.0