自発性の尊重

2025.10.05

月齢が低い子どもたちは、お散歩コースの一部を歩き、ベビーカーにも乗り体力を温存しながら満足できるように調整します。園庭の様に柔らかな地面を歩くのと異なり、ひっかかりは良いアスファルトですが、その分足への負担は大きいはずです。

自分自身の体重を支える2本の足は、つまずきそうになった時倒れないようにささえ、踏ん張らなければなりません。その力を持続していくには慣れと体力が必要です。初めてや見慣れない景色、人や事物に出会うことも、それなりに頭を使い気を回してもいるため心も疲れています。

子どもたちにとっても、刺激的で興味溢れる環境の経験は、身体と心をフルに使う活動となるため、その楽しさに没頭しているときはあまり疲れを感じないかもしれません。しかしこの負荷がかかることこそ発達に良い影響を及ぼしていきます。どの程度の負荷までをよしとするかは大人が判断する必要があります。

「自主性の尊重」は健康を損ねたり、大きなけがをしてしまっては本末転倒です。子どもたちの成長発達が今どのあたりなのかは、親御様、保育士がしっかりとした見方を持っていなければなりません。「養護(安心安全)」の割合が「教育(環境への働きかけ)」よりも優先されるのはその理由があるからです。

乳幼児はまだまだ「過保護」なくらいがちょうどよいのです。過保護は欲求の充足に結びついています。十分に満足できることが出来る時期、初めて約束やルール、お友だちとのやり取りの楽しさへと向かっていけるのです。

「過干渉」と「過保護」の違いは分かりにくいところもありますが、「やりたいことを中断し、強制される」これも「過干渉」です。「やりたいことを大人に分かってもらい調整され導かれる」が過保護だと思います。とても微妙な違いかもしれませんが、保育現場ではよくあることですので、表現を替えれば保育士は幼い子どもといつも交渉や駆け引きをしているイメージです。

「否定」は簡単なことです。大人の権威を使えばすべてを片付けられます。ですが、できるだけこの方法を避け、「決めつけず」、「命令を避け」対応していくことが、子どもの思考を働かせ、納得のいく自己選択ができる道筋と考えます。

私も子育てをしていた頃は「決めつけ」があったと思います。年を経たこともありますが、学びを進めていくことでこのような結論を得るに至りました。もちろん本や理論的な方法からの学びもありましたが、今現在保育園で様々を教えてくれる子どもたちの存在、そして一所懸命な保護者の皆様から学んでいることは言うに及びません。この場をお借りしお礼申し上げます。ありがとうございます!

カテゴリ:教育

名和秀雄 先生 を偲んで

2025.10.05

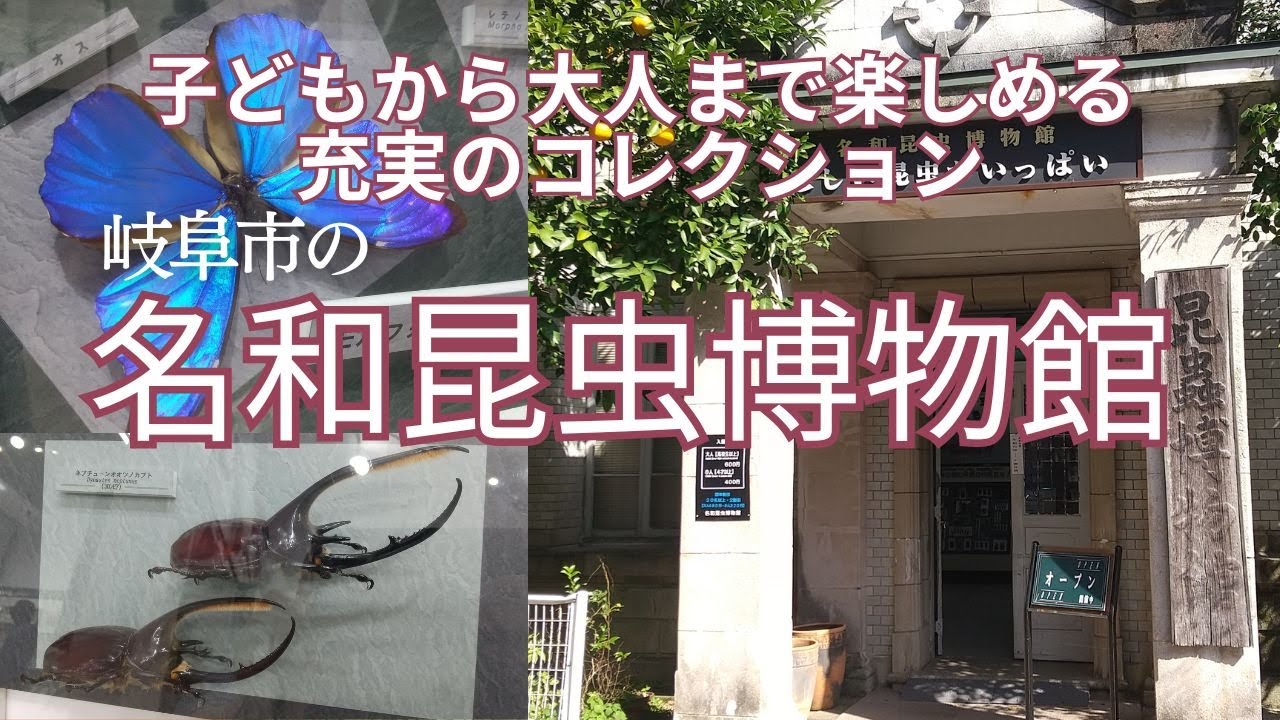

私の恩師で岐阜城のふもとにある名和昆虫博物館元館長「名和秀雄 先生 - 故人」が平成7年に執筆された「虫のいい噺」という著書があります。様々な昆虫について丁寧に説明された本です。ご本人が大の「落語好き」だった為、この様なタイトルを付けたのだと思います。

先生は当時東海ラジオにもよくDJ出演(ミッドナイト東海3年程)され、実際に私は保育の学校で授業を受けていました。とても面白いのですが、結構短気で学生はいつもどやされていました。きっと今だとパワハラで訴えられるはずです。

しかしとてもやさしい一面もあり、学校職員となり三重県の菰野町から車で自宅まで送った際、大垣駅のロータリーに停車すると、「ちょっとまっとけ!」と言って車を降りられました。その後自宅で降ろすと、また「ちょっとまっとけ!」、怒鳴られるのではと怖かったですが、戻られた先生は、「これを学生にも食べさせて(キャンプ場のアルバイト学生)」といって、氷でびしょ濡れの新聞紙を渡されました。中身は大垣名産「水まんじゅう」。少しでも冷えておいしいようにとの心遣いだったのです。夏真っ盛りの時期、氷の冷たさが心に染み渡りました。

横道にそれましたが、やはり「生命」について極めた方は、人間に対してもとても奥深いまなざしをお持ちだと思います。表に出てくるカタチ(本や講義)は、何かしら意図を持った表現になっています。名和先生は【「おもしろいな」「すごいな」っていうのを我々が感じて子孫に伝えていくそれが自然を守る唯一の道】という言葉を残しています(NHKアーカイブス 人物)。

保育士は「バッタに触れる、見る」チャンスを用意しています。子どもたちだけでは近くで感じることが出来ない感動、驚きを味わってほしいからです。自分の指先で感じたバッタの感触(硬さ、軟らかさ)、目で見た大きさ、形、色つやをきっと忘れないはずです。自分たち人間以外の「生命」は、様々が異なりとても新鮮で探究心をくすぐられる存在のはずです。

本物(自然、音楽、人)に出会った子はその感動を分かち合う大人の姿、表現から多くを学びます。そしてなによりも「こんな面白いことがなくなってしまうのは考えられない!」と自然を大切にする心が育っていきます。

地球の生き物が人間生活の悪影響で衰退していく昨今、「自然を残したい!」と考える子どもたちを育てていくことが、結局は人間にとって大切な生きる環境(生き物の持ちつ持たれつの世界-ハチの受粉、食物連鎖、生き物の好循環・・・等々)を残し、人間が他の生き物と共生できる世界を維持していくことにつながると考えます。

子ども時代という未熟さのなかで、様々な経験をえて感覚を磨くことは、考えるための土台、足がかりを作っていきます。大人になった時に自分で物事を考え、失敗しても立ち直り何度でも挑んでいく強い心があれば、どんな人や物に出会ったとしても、果敢に立ち向かう人間として伸びていくことが出来るようになると信じます。

カテゴリ:教育

体験と表現活動の関係

2025.09.15

指先の操作は中々難しいですが、みんな集中してよく頑張っています!集中できる時間は好みや発達に左右されますので、個人差があります。それはそれでよいのです!

それぞれの考え方で取り組むことが出来ればよいのではないでしょうか?得意な子は随分長い時間行うことが出来ます。このような取り組みは「集中する」、「指先を自分が使った結果を得る」という活動ですので、にこにこ笑いながら楽しむというよりも、思った結果を得るために頑張る気持ちの満足を求める活動です。どの子も真剣に素材と向き合っていますよね!

終わってから自分の成果を自分で満足するを、まずは味わってもらいたいものです。うまいとかの評価ではなく、「がんばって貼れたね」、「おもしろい形だね」、「あかやあおやきいろ、沢山のシールを貼りました、きれいだね!」などの具体的な言葉で様子を伝えてあげると、何がよかったのかを子どもなりに感じ取ることもできるのではないでしょうか?

さらにお話しすると、今日の活動が体験に基づくものであれば、なお素晴らしかっただろうなと振り返ります。もしも昨日園庭で見た虫、収穫した野菜、葉っぱの模様や形が台紙に書いてあったり、色画用紙が虫や昆虫の形であれば、もっともっと子どもの心の中はざわついていたのでは?と考えてしまいます。

子どもも大人も経験(見る聞く触る)を通して感動を得たことは、強烈に心に残っているものです。それは「絵本をみる」であっても良いのです。言葉の表現が未熟でも、その思いを伝える手段は、造形や描画などの文化的活動の表現の中にもたくさんあるはずです。

言葉にならない心の感動を、工作や造形はきっと叶えてくれると思います。たとえ大人が見て何を描いているのか分からなくても、本人が心の底から満足できていれば、その力は次へとつながり、「もっともっと・・・」といった意欲の発現へと導かれていくことでしょう。

私たち大人は子どもたちに何を望むのか、どんな力の育ちを期待しているのか?その道筋をよく考えなければなりません。子どもにとっての表現とは、感動体験があってこそ「表現しようとする意欲」につながるのです。まずは「経験ありき!」の道筋を計画する、もしくはつなげることが、子どもの「やりたい」をさらに伸ばしていくことを私たち大人は心に持っておきたいものです。

カテゴリ:教育

その時にしか学べないこと!

2025.08.09

子どもたちが自分の身体を感じ捉えていく機会は、様々な遊び活動の中に溢れています。赤ちゃんの頃は特にスキンシップが大切です。それは人生の最初に出会う人がママやパパだからなおさらです。

「人を信じる心」は、3歳くらいまでの肌触れ合う関係性の中で形作られていきます。一番好きな人に身体を触れられることで、「オキシトシン」という安心物質が、子どもにも親にもあふれ出てきます。そのことによってお互いの信頼は深まるのです。「育てられたい」、「育てたい」といった大切な感情はこのような触れ合いが大切です。

よって欧米文化の様に「肌の密着、スキンシップ(抱擁、キッス、頬を合わす)」が頻繁に行われる文化と日本文化(育児方法)は異なっていることを知る必要があります。日本人は濃密ではなくても「添い寝」、「抱っこ」などの習慣を重ねていくことで信頼関係と安心感を作り出している文化なのです。

そのために生まれたのが「わらべ歌」です。手や体様々な部位に触れながら歌いかける「わらべ歌」はとても日本らしい自然発生的な子育ての方法なのです。歌遊びやリズム遊びとは性質や意味が異なっています。興味のある方は【「わらべうた」で子育て 入門編 応用編 阿部ヤヱ 著 福音館書店 音源《わらべうたでこそだて 音源ページ》】で検索してください。子育てのすばらしさ、楽しさが詰まっていますよ!

さて今日も子どもたちは、様々な遊びを通じて自分の身体を試し、仲間との会話ややり取りを通じて、人、物を感じ取っていましたね!何でもやってみて結果を得なければ、そのことがどんな行為なのか、他者にどんな影響を及ぼすものなのかは分かりません。

面白半分にいたずらを仕掛け、お友だちも喜んでくれるとは限りません。身体をぶつけ合うことで相手の子が泣いてしまうこともあるでしょう。その経験一つひとつが、人間の身体のもろさや強さ、人の心の繊細さや大胆さを感じさせてくれる貴重な体験機会なのです。だから何でも止めてしまうことは真実を隠します。

少々危なっかしくても自分自身で挑戦していくことが大切なのは、このような意味において最後には「他者へのおもいやり」へと繋がっていくからです。大人になってからこのことを知らなければ、相手を傷つけたことに大きな責任が生じます。

「その時にしか学べないこと」があります。「その時でないと育たない心情」があります。だから「今」が大切であり、「後で」は子どもたちの世界では機会を失うことになるのです。

しかし現実生活ですべてに子どもの思いを優先することも不可能です。ですから大人は「子どもの欲求」をできるだけ叶えてあげられるように努めていくことが、乳幼児期には特に必要です。きっとその姿を子どもたちは受け止めてくれます。このバランスを失った時、何らかの異変が子どもの様子に現れます。このサインを見過ごしてしまうと、子どもに良くない「我慢」、「諦め」といった感情が心を占めてしまいます。目に見えにくい最も将来的に危険な状況となります。

カテゴリ:教育

自然と乳幼児

2025.08.09

おはようございます。

先週菰野町にある「尾高キンダーハイム」に、幼稚園年長組(100名程度)の自然活動支援に行ってきました。長年支援者としてお世話させていただいた幼稚園の子どもたちは、毎年変わっていきますが、私にとってはとても「やりがい」を感じると同時に、子どもたちや若い幼稚園の先生方に対する、メッセージを伝える大切な場、役割を担っていると考え大切にしてきました。

年々体力が低下し、また高原とはいえ猛暑はほぼ変わらない炎天下で、準備や活動を実践していくことも中々困難です。そんな中ほぼ同世代の毎年同じメンバー(幼児教育施設写真会社、幼児教育教材会社、幼稚園園長等)で、このキャンプを支えていただいております。ロープワークでその場で作る遊具(平行ロープ・ブランコ・ターザンロープ)は、子どもが載っても緩まないように張り上げるのは、大変な労力が必要です。キャンプファイアーはプレス組から安全管理(ファイアーキープ)、暗くても遊べる炎の維持、消火、そして遊び指導支援(エールマスター)等、ほぼ総合的企画力と技術が必要であり、誰もが行える事ではありません。体力、話術、知識、職員の健康や安全にも目を配っていく必要があります。

とても心身は疲れますが、子どもたちと若い教職員には「自然と人との関わり」、「自然に生かされている事」この2点だけは私の譲れない信念として、年長の子どもたちが分かるような方法で説得しています。真剣に取り組めば取り組むほど、奥は深く子どもからもらえる力も大きいです。やれる限りは今後も続けていきたいと考えています。

カテゴリ:教育

RSS 2.0

RSS 2.0