「してもらう」が先!の乳児期

2025.05.05

幼い頃は「大人にしてもらう・・・」ことがとても大切です。子どもは「依存と反抗」を繰り返し自己を伸ばしていきます。ですから先に何かをしてもらわなければ、満足し自分自身が納得した上で活動を切り替えることが出来ません。「欲求の充足」を優先することは我がままではありません。この時期特有の発達の特徴と考える必要があります。

ですが何度もお話ししていますが、自他の身に危険がある場合、他者に嫌な思いをさせる場合、大勢の人がいる公共の場や物、倫理的にしてはならないことなどの場合は別です。子どもの権利の保障は守っていくことが大切ですが、制止する場面ももちろんあるのです。緊急性の度合いによって方法は変わります。

その際もできるだけ子どもの言い分を先によく聞いてあげることが大切です。また、初めてのことや説明してなかったことなどの時は、特に丁寧に受け止め分かるように理由をお話ししてあげてほしいです。たとえその時分からなくても信頼のおける関係性があれば、なんとなく「してはいけなかった!」と捉えられる時が来ます。感情的に恐怖感を植え付ける叱り方は、力が逆転したときに屈折した形となって身に降りかかります。

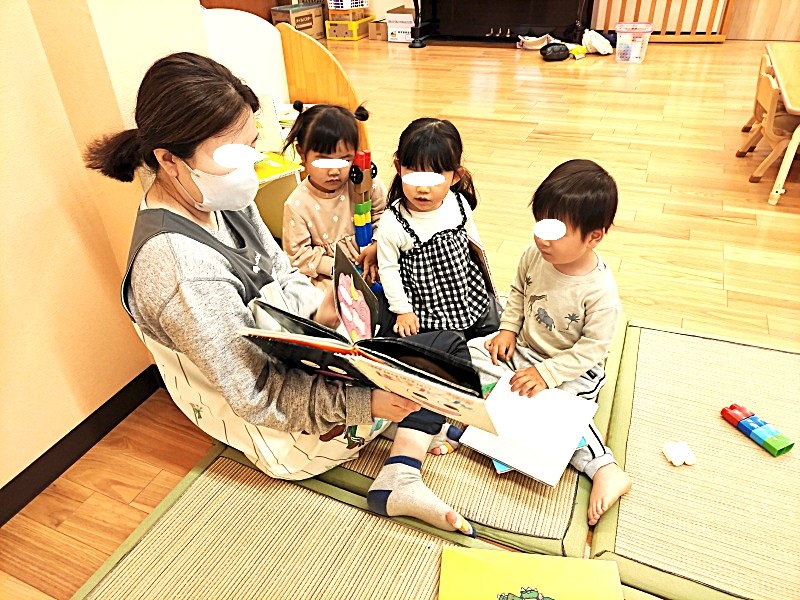

「してもらう・・・」はたとえ短い時間でも「ギュッと抱きしめてもらう」、「優しく受け止められる表情や言葉」、「絵本や歌を一緒に歌う」、「スキンシップを伴う触れ合い遊び」、「行動の理由をじっくりと聞いてもらう」等の愛情が根本にある大人の言動なのです。

その思いや満足を聴いてもらえたこと、一緒に汗だくになって遊んでもらったことで十分満足することで、初めて「一人の世界(ひとり遊び)」が没頭できる瞬間へと作り上げられていきます。今日の写真で言えば、お話しをしてもらったからこそ、ブロックに集中し、好きなブロックで遊び時間を与えられたからこそ、ペン先に集中できるのです。

そして集中し、緊張感を持続した時間は、傘袋ロケット、新聞遊びで十分体を動かすことによって子どもの心の中で昇華していきます。この緩急、リズミカルな過ごし方が、雨の日等気候が悪く外で活動ができない時に必要な保育、育児方法でもあります。

子どもたちの心の中を覗いてみると、少しづつ「○○したいのだ!」といった心の叫びが聞こえるようになっていきます。幼さはそのような大人の寄り添いを待っているとも言えます。タイミングよく「楽しみ」が目の前にやってくれば、スムースに自分の心と体を載せることが出来るのです。

カテゴリ:子育て

分断の危機

2025.05.05

おはようございます。立春から数え88日目が八十八夜です。遅霜ともお別れし米(八十八=米)や野菜の種、苗を植える適期となります。

7月の参議院選挙をにらんだ与党野党の政策模索が続いています。「票摘み?集め」のためには、減税か給付金か、一票を与党野党どこへ投じるのかは国民が握っています。「お金助け」とは何を意味しているのでしょうか?政治の古い体質は残っているとも言えます。政権を取らなければ日本という国のかじ取りはできません。しかし外交も内政問題も難しい局面を迎えているときだからこそ過去の過ちから脱したクリーンな政策集団を実現してもらいたいものです。

超大国アメリカは分裂の危機にあります。不景気に目がくらみ道義的責任を担ってきた大国の誇りを捨て去り(世界保健機関(WHO)とパリ協定からの脱退、トランスジェンダーの権利(英語版)に対する連邦政府の承認と保護の撤回等)、自国第一主義を掲げ、法をも恐れぬ姿勢を国民の過半数が支持し始めているのです。これらは日本人には理解できない歴史の経過から成り立っていることも一因です。元々アメリカのテキサス州、カリフォルニア州は共和国として立国した歴史を持っているのです(中日4.27 視座 内田樹)。アメリカが合衆国である所以です。

この様に揺れ動く「民主主義」の状況の中、日本はますます大国の圧力に屈することなく、主体的対応で臨んでいく姿勢を作り上げていく必要があると思います。明治維新にかけ積極的に海外を視察し、日本の精神を貫こうとした「サムライ」の心はまだ残っているはずです。「仁義礼智信」、「知行合一」、「知良知」等、儒教、陽明学等の中国から学んだ思想を元に、独自に作り上げた道義的責任を遂行していかなければなりません。

カテゴリ:政治・国際状況

フランシスコ教皇の死

2025.05.05

「焼き場の少年」きょうだいの火葬を待つ少年の写真前で核廃絶を訴える教皇

「焼き場の少年」きょうだいの火葬を待つ少年の写真前で核廃絶を訴える教皇おはようございます。5月の連休もあとわずかですね!

「平和を実現する人々は、幸いである その人たちは神の子と呼ばれる マタイ五章9節」4.21に亡くなった教皇フランシスコは日本の広島長崎にも訪問し、精力的に平和のために身を惜しまず貢献した方でした。その遺徳を偲ぶとともに、聖書の平和の意味を掘り下げてみたいと思いました。

【キリストが私達に告げる平和は、何か難しいこと、遠いこと、大変なことによって「実現する」の平和ではないと思うのです。日々のささやかな歩み、その中での一つ一つを通して実現する、そんな「平和」をイエス様は示されている。そう思うのです。以前、記したことがありますが、聖書のいう「平和」はシャロームという言葉です。これは「こんにちは」から「さようなら」まで、「ご機嫌いかが」から「ハーイ」まで、実に豊かな広がりがある言葉です。日常の挨拶から始まって家族、親族、共同体、国家まで、地上の動植物から神様まで、実に幅広い意味をカバーしているのが聖書の「平和」です。平和は、相手を信じ、相手との関わりを築く呼びかけから始まる。難しい議論からではなく、相手への信頼を込めた呼びかけから始まる。平和を実現する歩みはそこから始まることを心に記し、他の人との喜ばしい信頼関係を形作って行く私達でありたいと思います。山梨英和こども園HP 園長の言葉より抜粋https://www.yamanashi-eiwa.ac.jp/kodomoen/6762/】

我が家は浄土宗ですが熱心というほどではありません。ただ仏教、キリスト教、イスラム教、老子の道教や孔子の儒教等々については学ぶように心がけています。心に宗教心を持つことはこれからの「人生」という荒波を乗り越えていく時に、そっと近くで寄り添ってくれる道しるべでもあります。そして人間がこの世の中で様々な生き物と共生する存在であることを知らせてもくれます。フランシスコ教皇は世界各国を訪れ、貧困、病い、戦争で苦しむ人々に祈りを捧げました。宗教者が自らの居場所から積極的に飛び出し、現代社会に警告する姿は実践者である宗教者の崇高な姿だと思います。為政者はよくよく心に言い聞かせてほしいものです。

カテゴリ:宗教・文化

RSS 2.0

RSS 2.0