老いを受け入れる

2024.03.09

楽しく老いる 吉本新喜劇 間寛平さんは数多くのギャグ(「最強じじい」「カイイーノ」「血すうたろか」「アヘアヘ・・」)を生みだしました。家庭ではいたって無口に過ごし、前立腺がん、人の良さからの借金、若いころはトラック運転手、様々な仕事を転々とし、下積み生活も経験しています。苦労を口にせず笑いで人を励まし、24時間マラソン、東日本大震災支援のマラソン、アースマラソン、忌野清志郎との仕事等多彩な活動で社会貢献もしてきました。苦労人だからこその「笑い」は、心の底から人への愛情にあふれています。現在74歳ですが「素敵な老い方」だと尊敬する存在です。3.3中日新聞「家族のこと語ろう」で息子でミュージシャンの慎太郎さんが父の人となりを「たくさんの人を幸せにしてきた素敵な人」と語っています。

おはようございます。

2.29中日新聞に「誰そ彼のとき(たそかれのとき)」連載第一部のまとめ?の掲載がありました。誰にも訪れる「老い」について考えました。

私は「老眼」が始まったころから自身の衰えを考えるようになりました。抗ってみても変わっていく容姿や健康状況は歴然とした事実です。しかし中々受け止めることは難しいですね。「生老病死」は人間の定めだとしても、突然ままならない状況になってしまうのも現実にはあり得ます。

紙面では「若い時から準備する」、「一人で抱え込まない」、「サービス(配食・GPS・介助)をうまく利用する」、「生きがいを作る」等様々な予防、対応のヒントをまとめています。

耳鼻咽喉科医師、辻川覚志院長は「ひとりを鍛える」といった思い切った方法が必要だと述べています。そのために「自分で努力できることは自分で行い、周りは本人が意識できるうちに思いを聞いておき、必要になった時は気持ちを尊重し、できるだけ双方(介護を受けるしてもらう)の動きやすさを図っていくことが大切。」本人はもちろんですが、夫婦、家族、施設、地域、経済状況等の環境も理解しておき、その時を迎えることが大切なのだと感じました。

介護と子育ては一見違うようですが、方向が異なるだけで似ているところも多いです。いずれも周りの人間の暖かな眼差しと思いやりがなくては成り立ちません。その字のごとく「人間」が人の間で生きていくことの尊厳と苦しい時こそ「優しさ」、「助け合い」等の「人間らしさ」を発揮できるように、自分自身の「ひとりを鍛える」を忘れないようにしたいと思いました。

カテゴリ:生き方

ドイツの反戦教育

2024.03.09

ドイツ国家は「ナチスの台頭」という負の歴史を抱えています。しかし迫害を受けたはずの被害者ユダヤ人がパレスチナ人の人権を蹂躙しています。このような歴史を繰り返さないためには教育が必要です。

3.2中日新聞「学ぶ」では、ドイツが国を挙げて繰り返し「ナチスの負の歴史」を学んでいることを伝えています(取材 ギムナジウム(8年生学校)。「どうして国民がナチズムに傾いていったのか、「ナチスが権力を握った社会的背景」について、生徒ひとり一人が考え意見を持ち議論を重ねます。経済的理由(不景気、失業、物価高)による渇望から、心が頼れる強い存在を支持していく民衆心理、現代でも「アメリカファースト」を掲げるトランプ氏に賛同するアメリカ国民は共和党支持者では多数派です。自分たちの利益優先で他者の存在には否定的、そのような群集心理が蔓延したときに人間は間違いを起こします。

生徒たちも「何度もくどい」といった感想を最初持ったようですが、国が教育を継続していくことで、少しづつその意味や大切さを学ぶ姿勢を作り上げています。日本では過去から学び、間違いを起こさない考え、間違いを正していく力を育てているでしょうか?ドイツに学び失敗や過ちを二度と起こさない国民性を育てていくには、くどいほど教育を繰り返す必要があります。国連も存在意義が失われつつあります。唯一の被爆国、太平洋戦争の過ちを繰り返し学んでいける環境を用意する必要があります。

3.2中日新聞「学ぶ」では、ドイツが国を挙げて繰り返し「ナチスの負の歴史」を学んでいることを伝えています(取材 ギムナジウム(8年生学校)。「どうして国民がナチズムに傾いていったのか、「ナチスが権力を握った社会的背景」について、生徒ひとり一人が考え意見を持ち議論を重ねます。経済的理由(不景気、失業、物価高)による渇望から、心が頼れる強い存在を支持していく民衆心理、現代でも「アメリカファースト」を掲げるトランプ氏に賛同するアメリカ国民は共和党支持者では多数派です。自分たちの利益優先で他者の存在には否定的、そのような群集心理が蔓延したときに人間は間違いを起こします。

生徒たちも「何度もくどい」といった感想を最初持ったようですが、国が教育を継続していくことで、少しづつその意味や大切さを学ぶ姿勢を作り上げています。日本では過去から学び、間違いを起こさない考え、間違いを正していく力を育てているでしょうか?ドイツに学び失敗や過ちを二度と起こさない国民性を育てていくには、くどいほど教育を繰り返す必要があります。国連も存在意義が失われつつあります。唯一の被爆国、太平洋戦争の過ちを繰り返し学んでいける環境を用意する必要があります。

カテゴリ:戦争

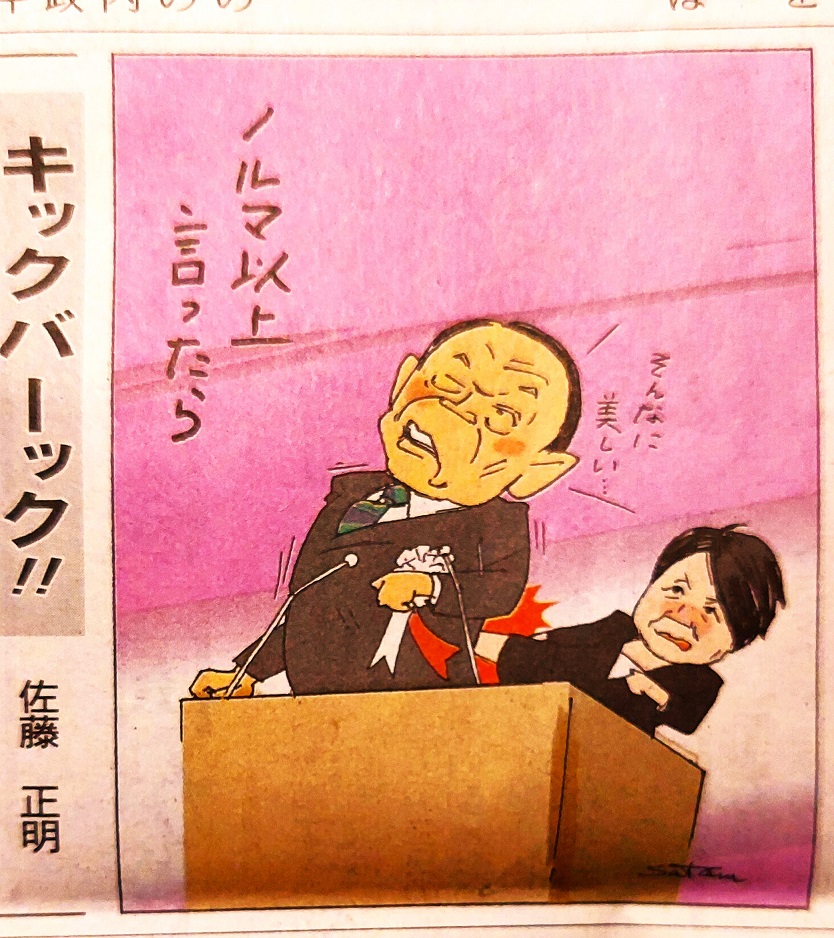

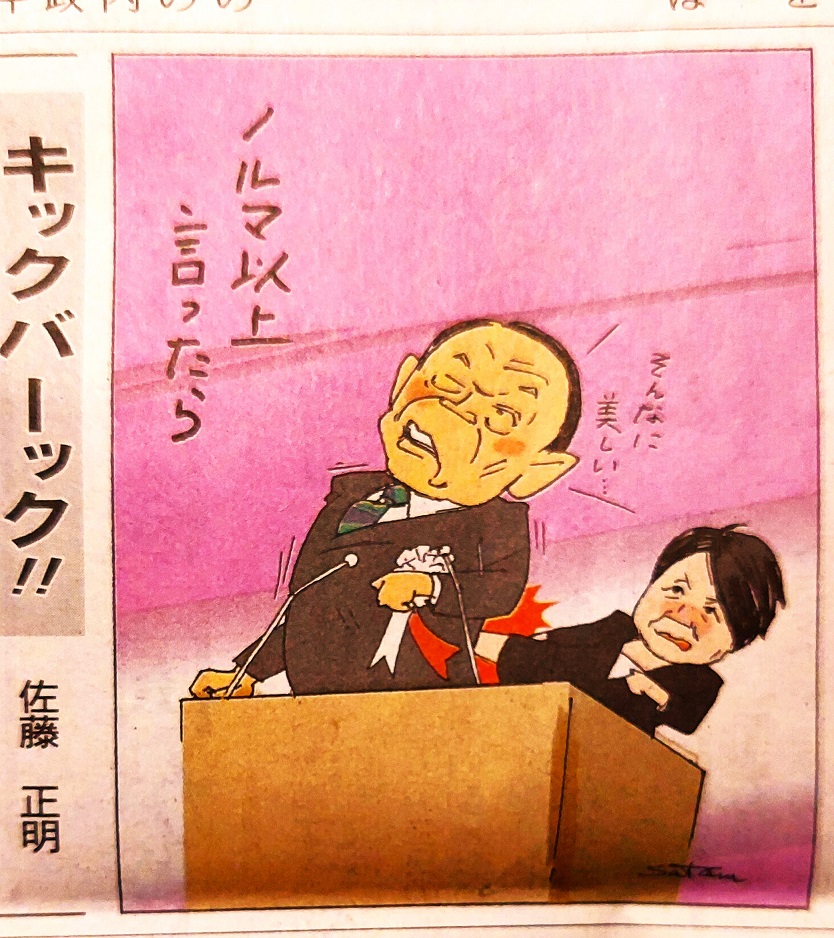

国民の眼差し 悪態に終わりはないか?

2024.03.09

佐藤正明氏 悪態三連発! 喝!!

一連のパー券問題、政治倫理審査会出席、会議公開可否が「すったもんだ」の末、「知らぬ存ぜぬ」の言葉と共に幕が閉じようとしています。何ともスッキリしません。権威を背負った日本の政治家はどこまでも自分事として問題を解決しようといった気概はなかったようです。選挙資金問題は多くの場合結果に大きな影響を及ぼすようです。だからと言って労働者が汗水流した血税、ひとりの社員が生み出した企業利益を使途不明金として記載もなく使用してきたことを、「知らなかった」で済ましてはならないと思います。

保育園、行政の運営も税金で賄われている事業です。しっかりとした説明責任、事故や不正が万が一起こった場合、その償いは指導者、最高責任者が負わなければなりません。頂点である政治機関で起こったことを厳粛に捉え判断していくのも最後は国民の手(選挙)にゆだねられます。真剣に考える必要があります。

一連のパー券問題、政治倫理審査会出席、会議公開可否が「すったもんだ」の末、「知らぬ存ぜぬ」の言葉と共に幕が閉じようとしています。何ともスッキリしません。権威を背負った日本の政治家はどこまでも自分事として問題を解決しようといった気概はなかったようです。選挙資金問題は多くの場合結果に大きな影響を及ぼすようです。だからと言って労働者が汗水流した血税、ひとりの社員が生み出した企業利益を使途不明金として記載もなく使用してきたことを、「知らなかった」で済ましてはならないと思います。

保育園、行政の運営も税金で賄われている事業です。しっかりとした説明責任、事故や不正が万が一起こった場合、その償いは指導者、最高責任者が負わなければなりません。頂点である政治機関で起こったことを厳粛に捉え判断していくのも最後は国民の手(選挙)にゆだねられます。真剣に考える必要があります。

カテゴリ:政治・国際状況

RSS 2.0

RSS 2.0